Complications métaboliques aiguës du diabète : Acidocétose diabétique (ACD), syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire (SHH), hypoglycémie

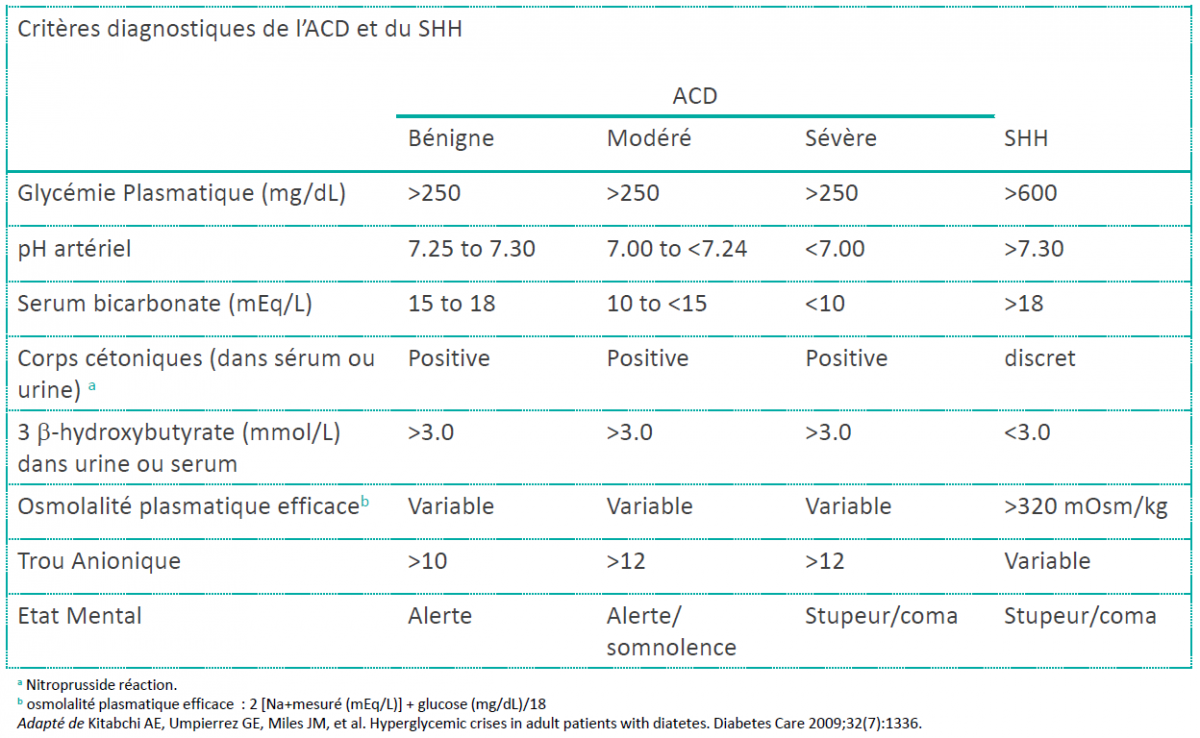

I. Acidocétose diabétique (ACD) syndrome d'hyperglycémie hyperosmolaire (SHH)

Dans de nombreux cas, l’ACD et le SHH peuvent être prévenus ainsi :

>> Ne jamais arrêter l’insuline basale des patients diabétique de type 1, y compris au cours du jeûne quelle qu’en soit la cause.

>> Surveiller la cétonémie si glycémie > 2,50 g/L des patients diabétiques avec signe digestifs ET contexte favorisant : stress quel qu’il soit, infection, arrêt de l’insuline, introduction de corticoïdes, traitement du cancer.

Parfois l'ACD est un mode de découverte du diabète :

- Syndrome cardinal avec amaigrissement.

- Y penser chez les patients sous immunothérapie : risque de diabète fulminant, avec installation brutale des symptômes et de l'ACD.

3 SITUATIONS à connaître d'acidocétose "euglycémique" glycémie < 2 g/L :

-

Acidocétose alcoolique – après un état d’ivresse aiguë, chez un patient éthylique

-

Acidocétose chez les diabétiques de type 2 ou 1 recevant un traitement par inhibiteur de SGLT2 (commercialisation prochaine, indications : diabète, insuffisance cardiaque).

-

Grossesse

L’insulinopénie absolue ou relative, associée à l’augmentation des hormones de contre-régulation (glucagon, catécholamines, cortisol…), est responsable de l’hyperglycémie (glycogénolyse, néoglucogenèse) de la lipolyse, et de l’activation de la cétogenèse hépatique.

Hyperglycémie : glycosurie avec diurèse osmotique >> risque de déshydratation >> diminution de la perfusion rénale >> insuffisance rénale fonctionnelle (dans le SHH c’est l’effondrement du Débit de Filtration Glomérulaire DFG) qui permet l’hyperglycémie majeure par chute de la glycosurie)….

Acidose et hyper-cétonémie : accumulation des corps cétoniques (CC) >> acidose métabolique organique, baisse des bicarbonates. Dans le SHH il n’y a classiquement pas de production de CCétoniques (du fait d'une sécrétion résiduelle d’insuline).

Accumulations CCétoniques :

-

Augmentation des taux circulants d’acide 3-Bêta-hydroxybutirique (BOHB) : CC le + abondant dans le sang, mesuré par prélèvement veineux ou capillaire par le lecteur Free style Optium, Optium Xceed : recommandé pour diagnostic – surveillance – réévaluation.

-

Augmentation de l’acétoacétate : corps cétonique prédominant dans les urines, détecté par la BU : mais ce n'est pas un bon reflet des taux de BOHB (latence de négativation dans les urines) : utilisation moins recommandée, mais possible.

Pertes hydro-électrolytiques : diurèse osmotique (H2O, glucose, Na+) et cétonurie + vomissements + hyperventilation + fièvre >> la déshydratation plus marquée dans le SHH, qui s’installe plus lentement, que dans l’ACD.

- Déficits en potassium et en phosphate qui se démasquent lors du traitement.

- Natrémie corrigée : Na mesurée + glycémiex0.3

Bilan d'entrée

- NFS, ionogramme sanguin, calcémie, Phosphatémie (mais il est habituel de ne pas traiter les hypophosphatémies), BHC.

- pH veineux (les gaz du sang artériel ne se justifient pas pour la seule mesure du pH, le ionogramme sur la GDS veineux permet d’avoir rapidement la RA, la kaliémie…).

- Cétonémie+++ (lecteur Free style) définie par un dosage > à 3 mmol/L

- BU (cétonurie) +/- ECBU si Nitrite + / Leuco +

- Hémocultures / prélèvements bactériologiques selon porte d’entrée infectieuse éventuelle.

- Troponine (son élévation en absence de SCA signe une augmentation de la mortalité à 2ans).

- Radiographie de thorax, ECG.

- Poids.

- HbA1c si immunothérapie = possible diabète fulminant et équilibre antérieur à l’ACD utile pour orienter le patient en post-réanimation.

Traitement spécifique

URGENCE thérapeutique

Principaux risques :

- hypokaliémie (>> troubles du rythme cardiaque),

- œdème cérébral rare (très rare chez l’adulte),

- détresse respiratoire (très rare),

- acidose hyperchlorémique (secondaire à la perfusion massive de NaCl0.9%, sans conséquence clinique),

- hypophosphatémie (on ne la traite pas car risque d’induire une hypocalcémie par perfusion de phosphate).

L’avis du réanimateur doit être demandé et la prise en charge doit, sauf exception, s’effectuer en MIR réanimation-USCM.

Réhydratation +++

Restauration de la volémie AVANT l'insulinothérapie

1. NaCl 0,9% 1000 mL en DEBIT LIBRE ou sur 1h (SANS électrolyte)

- si choc appel du réanimateur : remplissage NaCl0.9% ou Ringer lactate

- si hypotension modérée continuer le remplissage environ 10ml/kg/h en surveillant la Natrémie corrigée

- si glycémie<11mmol/L : glucosé 5% 1L + 4 g de NaCl ; attention, dans la cétose alcoolique, risque d’hypoglycémie si on perfuse de l’insuline.

Si kaliémie <3.5mmol/L : corriger la kaliémie AVANT de commencer l’insuline (bien moins urgente que l’hydratation, qui, par elle-même, va diminuer les hormones en cause dans l’acidocétose : catécholamines, cortisol, GH)

Dès qu’on dispose des résultats de la kaliémie : si celle-ci est >3.5 mmol/L : Insulinothérapie 0.1UI/kg/h (ne jamais dépasser 7 UI/h) (Cf. ci-dessous).

2. NaCl 0,9% 1000 mL + électrolytes (Cf. ci-dessous) en 2h à 4h (selon terrain : insuffisance cardiaque, sujet âgé).

3. Dès que glycémie < 14 mmol/L :

- remplacer le NaCl 0,9% par G5% + 4 g NaCl/L

- PUIS 2000 à 4000 mL de G5% + 4 g NaCl/L + électrolytes (cf. ci-dessous) en 16h (selon le terrain: insuffisance cardiaque, sujet âgé).

Dès que glycémie < 8 mmol/L : remplacer par G10% + 4 g NaCl/L.

Insulinothérapie (après restauration de la volémie et si K+>3.5mmol/L)

Exemple : Insuline rapide (Novorapid®, Humalog®, Apidra®, Fiasp®)

Ne pas utiliser Actrapid ou Umuline rapide qui sont des insulines instables, non adaptées aux prises en charge actuelles et avec risque d’hypo ou hyperglycémies si utilisées en sc.

- 0.1UI/kg/h (ne pas dépasser 7 UI/h) IVSE

- Dès que glycémie < 14 mmol/L (2.5g/L) : remplacer le NaCl 0,9% par G5% + 4 g NaCl/L, maintien de la vitesse de perfusion de l’insuline tant que BOHB > 0.5 mM

- MAINTIEN PENDANT TOUTE LA REANIMATION DE L’INSULINE BASALE DU PATIENT (glargine, Lantus, abasaglar, degludec, Trésiba, détémir, Lévémir, NPH), afin de favoriser le relais I.V. >> sous-cutané, moment délicat de la prise en charge.

Dès que disparition de la cétonurie :

1. Hydratation : boisson ad libitum.

2. Insuline :

-

Si découverte de diabète ou dose inconnue : débuter à 0,35 Ui/kg insuline basale (cf. ci-dessus), ne surtout pas arrêter l’IVSE avant d’avoir fait le relais SC : attendre au moins 1h30 entre le relais SC et l’arrêt de l’IVSE (= délai d’action de la basale en SC), risque de récidive d’acidocétose +++

-

Si patient porteur d’une pompe à insuline SC, le patient a un schéma de remplacement indiquant la dose de basale en SC permettant de surseoir à la reprise immédiate de la pompe, à défaut rester sur 0,35 Ui/kg.

-

Dès que l’IVSE est arrêtée, si le patient mange 3 repas par jour, la Basale doit être accompagnée d'insuline rapide lors des repas (0,35 Ui/kg divisé par 3 pour obtenir la dose de chaque repas) + protocole de correction en fonction de la glycémie avant le repas (selon protocoles de service), en évitant à tout prix les protocoles type « actrapid » pourvoyeurs d’hyper/hypo car désynchronisés des prises alimentaires glucidiques hyperglycémiantes.

Si l’acidocétose est inaugurale : contacter rapidement un diabétologue et commencer un traitement optimisé par insuline basale + rapides aux repas, Cf. supra.

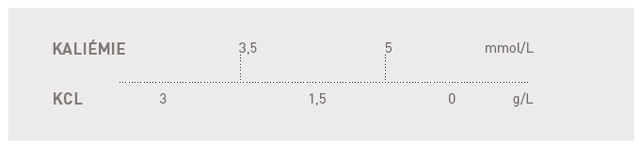

Potassium

ATTENTION ! : Une kaliémie normale atteste d’une déplétion en potassium !

L’acidose en soi provoque une hyperkaliémie (le K+ sort de la cellule en pH acide).

Les apports de KCl dans chaque poche de soluté perfusée se font selon le ionogramme sanguin initial SANS JAMAIS DEPASSER un débit de perfusion > 1g KCl/HEURE :

Magnésium

Toute hypokaliémie doit faire corriger une hypomagnésémie potentielle associée (la magnésémie reflète mal le stock global en Mg2+) : on peut ajouter 1 ou 2 ampoules de Mg SO4/L de soluté perfusé mais cela n’est pas forcément nécessaire.

Phosphate

Pas de recommandation à une supplémentation systématique.

Chrome

Chez les patients dénutris, la carence en chrome doit également être corrigée (ajouter 1 flacon de suppliven/J).

Bicarconates

De nombreuses études ont montré que l’administration de Bicarbonate n’a aucun effet bénéfique dans l’ACD.

A l’exception des formes les plus graves :

- Si pH < 7 ou hyperkaliémie menaçante à l’ECG : 100 mL de bicarbonate de Na 1.4% (en Y), puis contrôle du pH.

- Tant que le pH est inférieur à 7, remettre 100 ml de bicar1.4%.

Vitamine B1

Chez tous, en particulier en prévention du syndrome de dénutrition, important chez les patients à risque : diabète déséquilibré, éthylique chronique.

Surveillance

- Toutes les 60 minutes pendant 6 heures (ou tant que insuline IVSE) : conscience, FR, FC, PA, diurèse, température

,cétonémie et HGT (c’est la cétone que l’on traite et la glycémie que l’on surveille !) - Toutes les 3 heures : conscience, FR, FC, PA, diurèse, température, cétonémie, HGT + Ionogramme sanguin (et réévaluation des besoins en électrolytes), glycémie, réserve alcaline, ECG

Toute acidocétose diabétique :

- doit être hospitalisée au moins 24 heures, en réanimation si nécessaire.

- chez un patient sous immunothérapie doit conduire à un contact diabétologique spécialisé,

- chez un patient en déséquilibre pré-existant (HbA1c > 8%) doit conduire à une réévaluation par son diabétologue référent = plan de soins du patient.

II. Acidose lactique

Traitement

Préventif

Importance de l’insuffisance rénale dans l’accumulation de metformine.

DONC : surveiller la fonction rénale après introduction de traitements néphrotoxiques.

Curatif

Epuration extra-rénale avec tampon bicarbonate et traitement symptomatique.

L’alcalinisation par bicarbonate de sodium n’a aucune indication et pourrait même aggraver l’acidose intracellulaire

La glycémie sera contrôlée par l’insuline SC idéalement selon les mêmes principes.

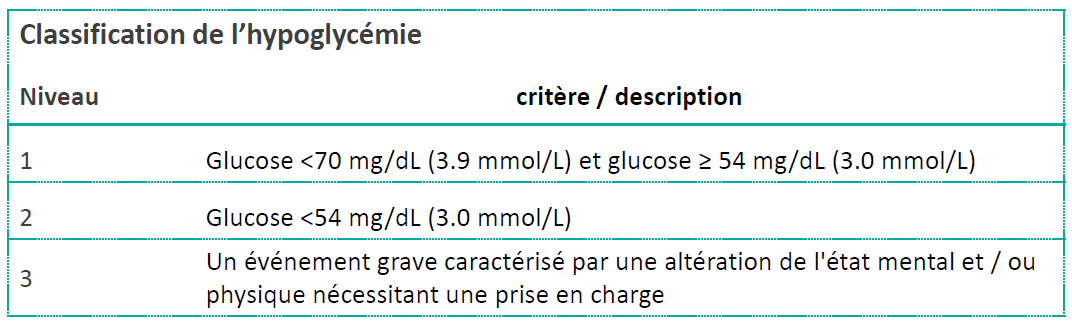

III. Hypoglycémies

La plus fréquente des complications métabolique du diabète.

DEFINITION

PREVENTION

- Education du patient et des soignants.

- Connaitre les symptômes : tremblements, sueurs, palpitation, troubles de l’humeur et du comportement, difficulté de concentration ou d’élocution, malaise, convulsions, coma…

TRAITEMENT

- Ingestion d’hydrate de carbone = 15 à 20 grammes sont nécessaires et suffisants.

Par exemple : jus de fruit = 15 à 20 cl, sucre = 3 morceaux, biscuits (équivalents à 15 grammes) - Puis repas si l'heure du repas est proche.

- Ou encas, si le prochain repas est à plus de 2 heures et que l'hypoglycémie survient dans les 3 heures suivant la dernière injection d'insuline rapide,

- SINON, PAS d'ENCAS NECESSAIRE EN SYSTEMATIQUE (risque d'hyper).

En cas d’hypoglycémie sévère :

- 20 à 40ml de G30% et continuer l’administration de Glucosé pour éviter la récidive hypoglycémique G10% - arrêter dès que la glycémie dépasse > 2 g/L.

- + Contacter le diabétologue du patient+++ afin de réévaluer le risque d’hypoglycémie sévère

------------------------------

Références : The Management of Diabetic Ketoacidosis in Adults. Second Edition. Update: September 2013 Joint British Diabetes Societies Inpatient Care Group. Management of Hyperglycemic Crises Diabetic Ketoacidosis and Hyperglycemic Hyperosmolar State. Fayfman et al. medical Clinics of North America. 2017. Guidelines for management of diabetic ketoacidosis: time to revise? Lancet Diabetes Endocrinol 2017. Glycemic Targets: Standards of Medical Care in Diabetes. Diabetes Care 2019; JC Orban, C Ichai. Mise au point. Réanimation (2008) 17, 761-767. Management of hyperglycemic crises in patients with diabetes. Abbas E. Diabetes care 2001 (24). A. Stoclin, MIR réanimation-USCM, Gustave Roussy. L. Dehghani, E. Larger, Service de Diabétologie, Hôpital Cochin. Mise à jour Décembre 2019